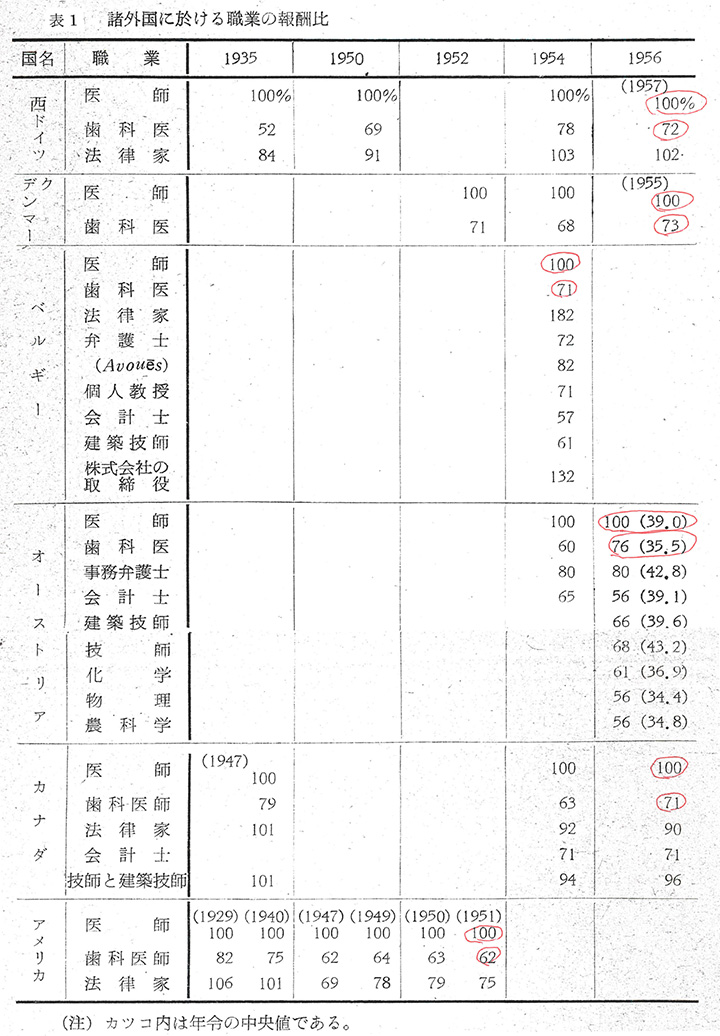

現行の新医療費体系については、当初、厚生省が昭和29年9月、中央社会保険医療協議会に対し「新医療費体系に関する件」を諮問したが、総会を開くこと十数回、議論百出し、ついに国会の衆参両院厚生委員会でも議論を重ねたが、廃案となった。 新医療費体系の最大の問題は、技術料の総計となる医師所得の算定・水準であった。 医師所得についての考え方には、①労働者生計費の20%増しと規定する(今井改定案−最低の評価)、②医師の技術・経験年数等に対する社会評価係数×労働者平均賃金と規定して、医師技術の社会評価係数として約4倍とする−原価計算方式ではなく、従来の総枠による単価改定の方法(医師会側−非常に高い評価)、③実際に計測した医師平均賃金とする(原価計算方式−対象が公立病院中心で、開業医の平均賃金を大きく下回る)の3つがあったが、どの水準にするかで診療報酬原価の結果が大きく異なってきた。結局、厚生省と医師会との主張の乖離が埋まらず、原価計算方式による新医療費体系は実現しなかった。 廃案をうけて、厚生省は国会の衆参両院厚生委員会に対し、再度資料を提出したがその中に病院、診療所の受領する医療費総額があった。 昭和27年3月医業経済調査から全国病院、診療所の1カ月間の総医療収入の推計は 病院 4,386(単位百万円) 診療所 3,954 歯科診療所 1,424 計 9,764 1カ年総額 117,168 この数値を用い、診療所と歯科診療所の1カ月の医療収入を計算すると、 1診療所1カ月の医療収入は、39億5,400万円÷45,680診療所=86,558万円 1歯科診療所1カ月の医療収入は、14億2,400万円÷22,582診療所=63,059万円 両者を比較すると、歯科診療所は医科診療所の72.85%となった。 医師の報酬に対する考え方の参照資料として、厚生省保険局医療課が、昭和35年10月に出した「医師および歯科医師の報酬に関する英国王立委員会報告(1957-1960)の概要」の付録資料の結果を以下に示す(表1)。諸外国の結果も、歯科は医科の約7割である。

最終的に、医療費に増減を来さないため、日本における技術料は医師4円36銭、歯科医師3円8銭となった。歯科は医科の7割に決められた。 診療報酬は、社会保障制度審議会(昭和25年)で、医師が自分の教育と経験が十分に考慮せられていると感じ、合理的な報酬を得ているという満足感をいだかしめるものであると同時に医師の生活を安定せしめるものであることとされ、昭和32年5月の臨時医療保険審議会で考慮すべき点として上げられたのは、①一般国民の生活水準のバランス(国際比較、他の類似職業との比較)②人命を扱う責任の重要性③勤務時間の不規則性④医師となるに必要な広義の教育費⑤伝染病患者や劇物を扱う危険性⑥勤務医師に対する開業医の企業危険補償⑦医師の稼働可能寿命の短さ(特に歯科については、その主張がある)であり、それなりに評価がされるべきものであることは言うまでもない。歯科の収入が医科の7割はこれ以上ゆずれない水準である。 ところが、今は歯科は医科の43%でしかない(表2)。何かがおかしいのである。その原因を昭和33年から26年間、厚生省の「物」と「技術」を分離するという新医療費体系への無理解が作ったことについては、後でおいおい述べていくこととする。

戦後、連合軍最高司令官の公衆衛生福祉局に配属された歯科将校リッヂレイ大佐によってまとめられた米国歯科医師会使節団報告書(昭和26年10月8日)において、「歯科医師らは、現行健康保険制度によって得ることのできる報酬は同一制度によって医師の得ることのできる報酬の略50%であることを指摘した。かかる差別は、大いに不公平であり、更生せらるべきである。」と書かれたが、戦後から78年たった今、同じ変な差別が民主主義国家日本で行われている。喫緊に更生さるべき異常事態である。

日本歯科医師会

富山県歯科医師会

富山市歯科医師会

現行の新医療費体系については、当初、厚生省が昭和29年9月、中央社会保険医療協議会に対し「新医療費体系に関する件」を諮問したが、総会を開くこと十数回、議論百出し、ついに国会の衆参両院厚生委員会でも議論を重ねたが、廃案となった。

新医療費体系の最大の問題は、技術料の総計となる医師所得の算定・水準であった。

医師所得についての考え方には、①労働者生計費の20%増しと規定する(今井改定案−最低の評価)、②医師の技術・経験年数等に対する社会評価係数×労働者平均賃金と規定して、医師技術の社会評価係数として約4倍とする−原価計算方式ではなく、従来の総枠による単価改定の方法(医師会側−非常に高い評価)、③実際に計測した医師平均賃金とする(原価計算方式−対象が公立病院中心で、開業医の平均賃金を大きく下回る)の3つがあったが、どの水準にするかで診療報酬原価の結果が大きく異なってきた。結局、厚生省と医師会との主張の乖離が埋まらず、原価計算方式による新医療費体系は実現しなかった。

廃案をうけて、厚生省は国会の衆参両院厚生委員会に対し、再度資料を提出したがその中に病院、診療所の受領する医療費総額があった。

昭和27年3月医業経済調査から全国病院、診療所の1カ月間の総医療収入の推計は

病院 4,386(単位百万円)

診療所 3,954

歯科診療所 1,424

計 9,764

1カ年総額 117,168

この数値を用い、診療所と歯科診療所の1カ月の医療収入を計算すると、

1診療所1カ月の医療収入は、39億5,400万円÷45,680診療所=86,558万円

1歯科診療所1カ月の医療収入は、14億2,400万円÷22,582診療所=63,059万円

両者を比較すると、歯科診療所は医科診療所の72.85%となった。

医師の報酬に対する考え方の参照資料として、厚生省保険局医療課が、昭和35年10月に出した「医師および歯科医師の報酬に関する英国王立委員会報告(1957-1960)の概要」の付録資料の結果を以下に示す(表1)。諸外国の結果も、歯科は医科の約7割である。

最終的に、医療費に増減を来さないため、日本における技術料は医師4円36銭、歯科医師3円8銭となった。歯科は医科の7割に決められた。

診療報酬は、社会保障制度審議会(昭和25年)で、医師が自分の教育と経験が十分に考慮せられていると感じ、合理的な報酬を得ているという満足感をいだかしめるものであると同時に医師の生活を安定せしめるものであることとされ、昭和32年5月の臨時医療保険審議会で考慮すべき点として上げられたのは、

①一般国民の生活水準のバランス(国際比較、他の類似職業との比較)

②人命を扱う責任の重要性

③勤務時間の不規則性

④医師となるに必要な広義の教育費

⑤伝染病患者や劇物を扱う危険性

⑥勤務医師に対する開業医の企業危険補償

⑦医師の稼働可能寿命の短さ(特に歯科については、その主張がある)

であり、それなりに評価がされるべきものであることは言うまでもない。歯科の収入が医科の7割はこれ以上ゆずれない水準である。

ところが、今は歯科は医科の43%でしかない(表2)。何かがおかしいのである。その原因を昭和33年から26年間、厚生省の「物」と「技術」を分離するという新医療費体系への無理解が作ったことについては、後でおいおい述べていくこととする。

戦後、連合軍最高司令官の公衆衛生福祉局に配属された歯科将校リッヂレイ大佐によってまとめられた米国歯科医師会使節団報告書(昭和26年10月8日)において、「歯科医師らは、現行健康保険制度によって得ることのできる報酬は同一制度によって医師の得ることのできる報酬の略50%であることを指摘した。かかる差別は、大いに不公平であり、更生せらるべきである。」と書かれたが、戦後から78年たった今、同じ変な差別が民主主義国家日本で行われている。喫緊に更生さるべき異常事態である。